自分が何者かを問うために道がある

Roads to Probe the Self

取り囲んでいるところ(環境)が、人間や動物に何を与えるのか、備えているかということ、つまり生態心理学でいう「アフォーダンス」を研究しています。光の感覚もない、重い視覚障害のある女性は、駅の地下通路を歩く時に壁際を歩きます。壁の途切れが聞こえ始めるところや、顔で感じる圧が変化することを「目印」にして、通路を正確に辿っていました。空気の流れや、周辺で混合している音で方向を変えるところを識別する。普通に生活していれば見過ごしてしまうような環境のテクスチャを細かなことまで探って歩いている。自分のたてる反響音や足元の接触感覚なども加えて、総合的な情報でナビゲーションしている。これは視覚を使う場合でも同じです。だれでもマルチ感覚に頼っているはずです。

もう一人、この方も光の感覚がない男性に新宿駅東口周辺を歩いてもらった時のことです。彼は新宿を南北に横断しているJRの持続する轟音を聞きながら、いまいる小道の両側にある靴ショップの革や、その先のラーメン屋の匂い、いろいろな音の流れを使っていました。大きな電車音と小さなことの気配を組み合わせて、いま自分がどのあたりにいるのかを常に把握していました。ナビゲーションの情報は、どうやら近場のローカルなことと、グローバルなランドマークとよべるようなことで成り立っているようです。

普通、自分の移動は自分がコントロールしていると誰でも思っていますよね。どこにどうやって行くかは、自分が考えて決めている。でも周囲に注意を払って、そこで得られることに寄り添いながら移動している視覚障害者を見ていると、実は、道やその周りにあるとても複雑で多様なことがなければ移動できないとわかってきた。環境にあることが移動を支えている。周りにある情報を発見して、それらを味わうことが、道歩きの醍醐味だとわかりました。

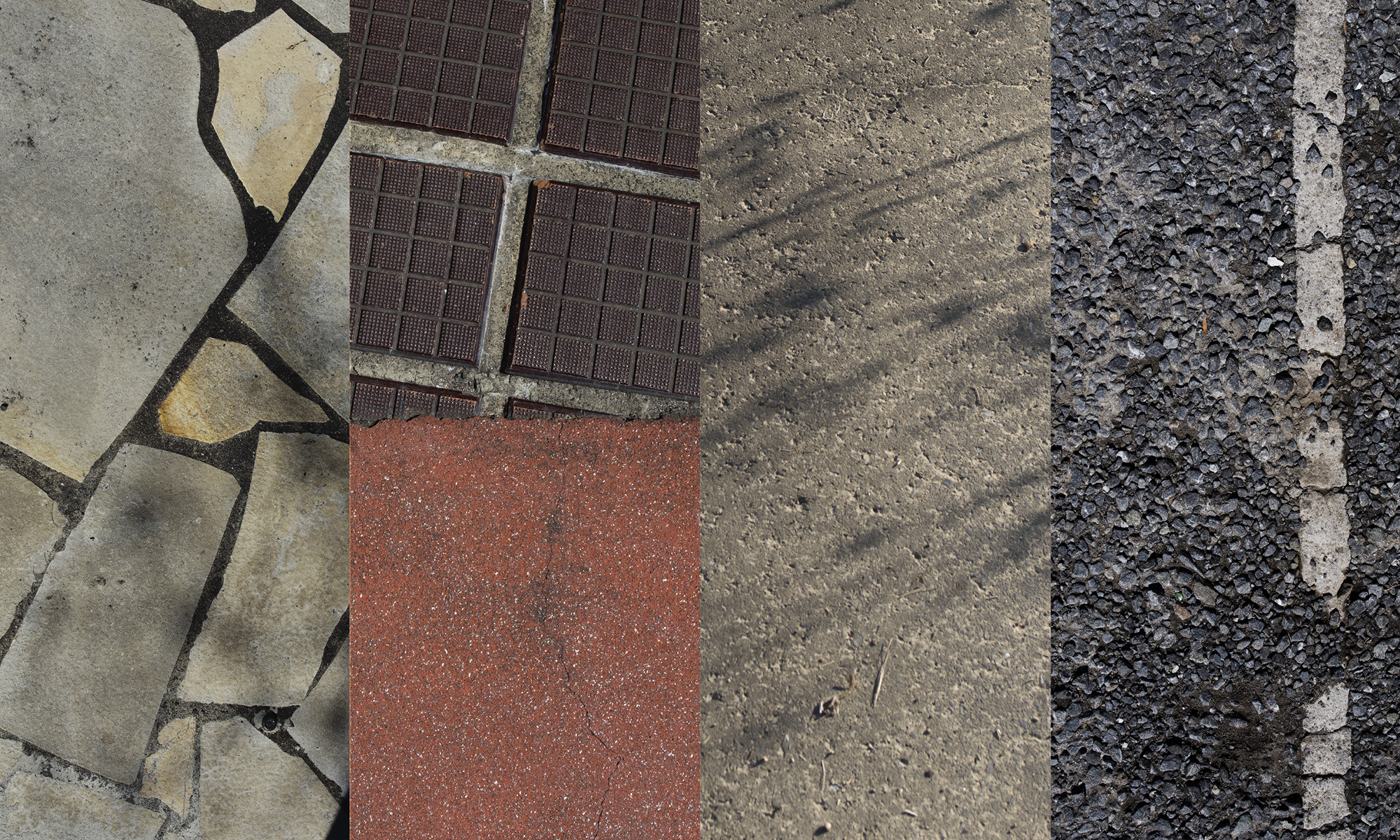

ランナーの中には、視覚ばかりに注意しているという人もいれば、遠くを見るとつらいので、とりあえず路面のテクスチャの流ればかりを味わっているという人もいます。だけど視覚だけとか、音だけとか、触覚だけということはありえない。情報ってマルチに複合している。この道がすきだなとか、心地いいなと感じるときにはこの「情報のマリアージュ」を走りながらつくりだしている。視覚、聴覚、触覚、圧覚、嗅覚のテクスチャ、身体自体の硬さと柔らかさ、そして周りの光や風のフロー、それらこそがランニングで発見できる魅力だと思います。

わたしは坂道がすきで、時々、どこに行くかわからない道にも入ってみます。狭くて細くなる道がいい。その先はもう行けないかもしれないなって、でもまあいいかと思って歩いてみると、最後のところでパーっと視界が開けていたりする。この、エッジを越える心地よさは、道を歩く時の気持ちのよさにも繋がっている。隠されていること、遮蔽の向こう側を見てみたいという欲求に従うことが移動です。それは動物のもっとも強い生きる動機だと思います。

散歩では、たまに迷ったりする。そして自分がどこにいるかをまた発見する。それが楽しい。視覚障害者だと、自分がどこにいるのかわからなくなることがしょっちゅう起こるようです。でもあんまりあわてない、騒がない、しばらくじっと立ち止まって周りをよく注意していると、ああ、ここはあそこか、というが起こる。そういう、いったん失うこと、回復することも、彼らの知っている楽しみの一つです。

自分が何者か、ということは、自分がどこにいるのかということでもある。どこにいるのかの感覚が自己の大元にある。だから長距離を移動することは、自己の変化を味わうことでもある。どこにいるのかの自己感覚には、周囲の情報が付着しています。だからまだ知らない道に入っていくこと。そこにある地形や光や音や触覚などで、知らない場所について発見することは新しい自己の発見です。これこそがランニングの喜びなのではないでしょうか。

ランニングやウォーキングは、自分がこの世界で生きているということを知る、毎日繰り返している方法なのです。

I study what is called “affordance” in ecological psychology: the question of what a person or animal’s surroundings (environs) furnish or “afford” it. Imagine a woman with a severe visual impairment who cannot perceive light is walking along the wall of an underground passage at a train station. She begins to hear where the wall cuts away, detects a change in air pressure on her face—these “landmarks” allow her to move fluently through the passage. She can tell when to adjust her tack by changes in the flow of air and the orientation of the sounds commingling around her. While she walks, she is engaging a whole range of subtle environmental textures that we ordinarily overlook. Her system of navigation is holistic, taking into account the way her own noises echo around her and the tactile sensations in her feet. This is true even when vision is involved. We all rely on multi-sensory cues.

I once followed a man who was completely blind as he walked around the east exit of Shinjuku Station. He oriented himself by the rumble of trains coming into the station north-south on the JR line, following the smell of leather from shoe shops on either side of a back street toward the waft of a ramen joint up ahead, allowing a flux of ambient sounds to guide him along. Through a combination of loud train noises and subtle intimations, he managed to maintain a firm grasp on where he was. Navigation, it seems, is based on information garnered from one’s local milieu as much as global landmarks.

We ordinarily go about the business of locomotion under the assumption that we are in control of ourselves. One decides where one wants to go, how one will get there. But having observed how people with visual disabilities navigate their surroundings through careful attention to peripheral information, I’ve come to realize that movement is only possible because of the varying and complex nature of roads and their environs. Our surroundings afford us movement. The joy we experience in walking, I’ve begun to understand, is the discovery and appreciation of this ambient information.

Some runners rely largely on visual cues, while others find it onerous to look off into the distance, preferring to take in the texture of the ground before them. But the experience can never be limited to the visual, the auditory, or the tactile. Information is multi-sensory. When we decide that we like a certain road, or that a particular path “feels good,” we are culling this distinction from a melange of information. Our sense of vision, of sound, of touch, of air pressure and olfactory textures, the firmness or softness of our own bodies and the flow of light and wind around them—these factors ultimately constitute the joy that we experience in running.

I like hills—sometimes I’ll take a detour onto a hilly street without knowing where it leads. I like narrow little lanes. I head into a little backstreet knowing that it might be a dead end, following it along only to find it suddenly opening up, at the last moment, upon a vista. This wonderful sensation of crossing a threshold is directly related to the pleasure of walking. Movement comes from the desire to reveal the concealed, to glimpse that which is just out of view. This is perhaps one of the strongest life-drives in all animals.

One sometimes gets lost, on a walk. And then one regains one’s bearings. This is enjoyable. People with visual impairments find themselves getting lost quite often. But they never lose their cool; they don’t make a scene; they instead stand still and take stock of their surroundings: okay, I see, that’s over there, so I’m here. For them, this process of losing and regaining one’s bearings is something from which pleasure is derived.

The question of “who am I?” is largely a question of where one is. One’s sense of place is the basis for one’s identity. This is why moving to a far away place implies a change in self. One’s sense of place involves all the peripheral information of its locality. And so one makes a point of taking roads one has never taken before. The discovery of unknown topography, light, noise, and tactility implies the discovery of a new self. And isn’t this, after all, the true joy of running?

Running and walking, then, are our way of rediscovering on a daily basis that we are here, alive, in the world.

佐々木正人(心理学者)

1952年、北海道生まれ。東京大学大学院教育学研究科教授(情報学環兼任)。生態心理学専攻。筑波大学大学院博士課程修了。早稲田大学人間科学部助教授を経て、現職。著書に『アフォーダンス入門』(講談社学術文庫)、『新版 アフォーダンス』(岩波科学ライブラリー)、『レイアウトの法則』(春秋社)、『デザインの生態学』(東京書籍 共著)などがある。

Sasaki Masato (Psychologist)

Born in Hokkaido in 1952, Sasaki currently serves on the faculty at the University of Tokyo Graduate School of Education (with a concurrent post at the School of Information Studies), where he specializes in ecological psychology. Sasaki received his PhD from Tsukuba University, and previously taught at the Waseda School of Human Sciences. His publications include An Introduction to Affordance (Kōdansha Academic Press), New Affordance (Iwanami Science Library), Layout Principles (Shunjūsha) and The Ecology of Design (coauthor, Tokyo Shoseki).

編集:服部円

翻訳:Matthew Fargo

撮影:塚本哲也

製作:ランナーズインフォメーション研究所

Editor: Madoka Hattori

Translation: Matthew Fargo

Photography: Testuya Tsukamoto

Production: Runner’s Information Research Institute